2023/3/2

7A病棟ブログ担当のDです。

今回はストーマ装具の勉強会の様子について紹介します!

ストーマ(人工肛門)を造設された患者さんは、パウチと呼ばれる便をためるための袋を

ストーマの上から貼って生活をされます。

お腹の皮膚に直接貼るものなので、患者さんそれぞれのお腹の形や皮膚に状態によって

パウチを選定する必要があります。

そのためパウチの種類は何十種類もあり、柔らかい素材のもの、粘着性の強いもの、皮膚に優しい素材を使用したものなど様々な種類があります。

私たちもパウチの選定をする際には何十種類もあるものの中から選ばなければならないため

どれが患者さんに合うものなのか悩んでしまうことも多くあります。

そこで今回の勉強会では、メーカーごとの装具の特徴や、

装具を選定する上での注意点などについて学びました。

写真はパウチを2Lのペットボトルに貼り、パウチを持ち上げる実験をしている様子です。

パウチは剥がれることなくペットボトルに密着しているので、耐久性に優れていることがわかりました。

このように資料だけでなく、実践も交えて説明していただいたため

楽しく学習することが出来ました。

今後のパウチ選定の際に、今回学習した知識を生かしてストーマの患者さんの

退院支援につなげていきたいと思います。

2023/3/1

7B病棟のWです。

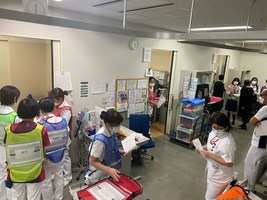

今回は私が先日受講した研修「みなとICLSコース」についてご紹介します。

まず「ICLS」とは、「Immediate Cardiac Life Support」の頭文字を取った略語で、医療従事者の為の蘇生トレーニングコースの事を指します。緊急性の高い病態のうち、特に「突然の心停止に対する最初の10分間の対応と適切なチーム蘇生」を習得 することを目標としています。

研修では、初めにICLSの概要についてテキストを用いた学習を行い、その後は実際に体を動かしながら、蘇生に必要な技術やチーム医療を1日かけて学習しました。

蘇生技術の学習では、3名程度の小グループに分かれ、インストラクターの分かりやすい指導の下、胸骨圧迫・人工呼吸・AEDの使用を組み合わせて行われるBLS(一次救命処置)についてや、気道確保と気管挿管、心停止時の4つの心電図波形の評価方法、電気ショック適用の判断と実施方法、傷病者の状態に応じた適切な薬剤の選択や投与方法などについて学びました。そして、学んだ蘇生技術や知識を生かし、心停止した傷病者の発見後、どのようにチーム蘇生を展開していくかをシナリオの中で何度も実践しながら学習しました。シナリオ毎に振り返りの時間が設けられていたので、良かった点や改善点を確認し、次に繋げながらチーム蘇生を学ぶ事が出来ました。

初めは緊張でいっぱいでしたが、チーム蘇生の一連の流れを繰り返しシミュレーションする事で、自分の役割が何かを考えながら行動に移す事が出来るようになっているのを感じる事が出来、とても嬉しかったです。

また、メンバーと声を掛け合い、蘇生処置の方向性を確認し合いながら、密にコミュニケーションや連携を図る事が急変対応において重要なのだと学ぶ事が出来ました。

今後自分が急変の発見者となった時、応援として駆けつけた時には、今回の研修で得た学びを生かして、患者さんに適切で迅速な救命対応を行えるよう努めていきたいと思います。

2023/2/24

8F・透析室のOです。

8階病棟には一般の大部屋以外に特別室があります。

今日は特別室の中でも最高級のお部屋について紹介しようと思います。

特別室Aタイプが1床、Bタイプが2床ありこのAとBの違いは部屋の大きさのみです。

各部屋には、ベッドや大型のTVが設置されているのはもちろん、専用のバスルームやキッチンまで付いています。また、ベイブリッジが見える海側のお部屋になるので、眺めも最高です。コーヒーや紅茶等数十種類のフレーバーをそろえたお茶のサービスはもちろん、治療食の必要がない方には3時のおやつがつきます。味気ない入院生活を快適に過ごすためにコンシェルジュも配置されています。

みなさんも入院されるようなことがあった場合にはぜひご利用ください。

2023/2/21

こんにちは、検査部門Aです。

検査部門は、病棟などでキャリアを積み重ね検査部門に所属しているナースがほとんどです。

検査部門の看護係長は、内視鏡、放射線の検査、診療の介助だけではなく

自分の専門的な知識を生かし、「排尿ケアチーム」の一員として活動の場を広げています。

ヘンダーソンの基本的欲求の項目にもあるように、排泄は人間の生命の営みで欠かせないものです。

その人に合った排泄の方法で、少しでもQOLが向上するような方法でなければなりません。

具体的には、尿道カテーテルを1日でも早く抜去し、尿路感染を防止するとともに排尿自立の方向に導く活動があげられます。

自力で排尿管理が完結できること目標に、係長は病棟を訪問し、理学療法士、薬剤師、医師と様々な職種と協力し活動しています。

専門的な知識と技術を身につけ、多方面で活躍できるナースの仕事は素敵だなーと再認識しました。

2023/2/16

こんにちは。外来のAです。

1月に外来での防災訓練を行ったのでご紹介します。

当院は災害拠点病院として、毎年様々な災害を想定した防災訓練を行っています。

危機は突然に起こるため、災害時は院内に留まる可能性を考慮して各自のロッカーに食料や衛生物品などの備蓄をするように意識しています。

外来エリアでは他職種の連携と応援態勢が重要なので、関係職種と一緒に訓練をしました。

実際に、平日の診療時間内に地震が発生したという想定で各職種の初動(最初にすべきこと)と連携をグループに分かれて実践しました。実際にやってみることで付き添いの方を含む患者様の安全を守るための報告体制、誘導の仕方などを確認することができ、細かいことで動きづらいことは課題につなげることもできました。

また、当院は多国籍の患者様が多く来院されるため平時から多言語や異文化の方にも安心して医療が提供できるよう努めています。災害時も例外ではなく、より不安な心境に陥りやすい多国籍の方に対して避難誘導等がスムーズに行えるよう避難誘導カードや翻訳アプリなどを使用しての訓練も行いました。

災害発生時は多くの人手を要します。外来では発災2時間以内に5割程度のスタッフが参集できる範囲に住んでいますが、すぐには登院できない可能性もあります。発災時、在院している様々な人の協力、助け合いはもちろんのこと、地域のみなさまとも協力し、一丸となって多くの方の安全を守っていきたいと考えています。

危機は突然やってくるため、有事の際は今回の学びを活かして落ち着いて行動したいを思いますが、日頃からの訓練継続がいかに必要であるかを実感した機会にもなりました。