Allergy Center

アレルギーセンター

- TOP

アレルギーセンター

アレルギーセンターからのお知らせ

2025.05.14 【こどものぜんそく相談】開催のお知らせ(2025年5月〜2026年2月)

2025.05.14 【成人ぜんそく相談】開催のお知らせ(2025年5月〜2026年2月)

2025.05.09 【6/26(木)】小児ぜんそく・アレルギー教室開催のお知らせ

2025.05.09 【6/13(金)】成人ぜんそく・アレルギー教室開催のお知らせ

2025.03.17 【5/27(火)】第1回関節リウマチ教室開催のお知らせ

アレルギーセンターについて

国民の2人に1人が罹患しているとされる、気管支ぜん息、アレルギー性鼻炎、花粉症、アトピー性皮膚炎、リウマチ、膠原病(こうげんびょう)などのアレルギー・免疫疾患は、すべての年齢において年々増加する傾向があります。また一人の患者さんが複数のアレルギー疾患を有する場合も多くあります。

このようなアレルギー・免疫疾患に対して、根拠を欠く医療情報や治療法が横行し、患者様や家族のみならず、一般市民の皆様にもアレルギーに対する不安と混乱を引き起こしているのが現状です。

この現状を少しでも改善する目的で2005年に当アレルギーセンターが設置され、2014年に施行されたアレルギー疾患対策基本法に基づき、神奈川県立こども医療センターとともに神奈川県のアレルギー疾患医療拠点病院に指定されました。「都道府県アレルギー疾患拠点病院」として、「診療」「情報提供」「人材育成」「研究」「助言」の活動を日々行っています。

治療について

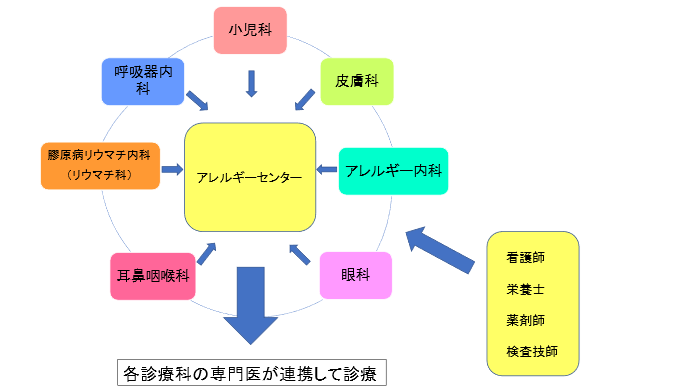

当センターでは、アレルギー内科、小児科、膠原病リウマチ内科(リウマチ科)、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、呼吸器内科が互いに協力して、アレルギー診療をおこなっています。アレルギー専門医、各分野の専門医がおり、アレルギー学会専門医教育研修施設になっております(アレルギー内科、小児科、皮膚科)。

ただし、これらの医師全員がアレルギー疾患のみを診療しているわけではありませんので、診療案内にしたがって来院してください。また、症状・疾患によって適切な科をお勧めいたしますので、ご自分のアレルギーについて何科を受診すればよいかわからない方は、まず「アレルギーセンター」の受付スタッフにおたずねください。

医師以外にも、看護師、栄養士、薬剤師、検査技師などの高い専門性を持ったスタッフと共にチーム医療を行っています。アレルギー疾患を持つ患者さんとそのご家族をサポート、指導する小児アレルギーエデュケーターやアレルギー疾患療養指導士も在籍しております。

また、保育園や学校での講演、エピペン講習会、市民の皆様への啓蒙活動や情報提供、横浜市アレルギーに関する相談事業などを通して、市民の皆様へ安全かつ良質のアレルギー医療を提供いたします。

診療案内

受診の前に

診療科の目安は下記の通りです。

ご自分の「アレルギー症状」について、 何科を受診すればよいかわからない方は、「アレルギーセンター」におたずねください。

- アレルギー内科:16歳以上の「成人ぜん息」「花粉症」「成人の食物アレルギー」「薬剤アレルギー」「ハチアレルギー」「アナフィラキシー」

- アレルギー小児科:16歳未満の「小児ぜん息」「小児の食物・薬剤アレルギー」

- 膠原病リウマチ内科(リウマチ科):「リウマチ」「膠原病(こうげんびょう)」

- 皮膚科:「アトピー性皮膚炎」「金属アレルギー」「薬疹」

- 耳鼻咽喉科:「花粉症」「アレルギー性鼻炎」「副鼻腔炎」

- 眼科:「アレルギー性結膜炎」

- 呼吸器内科:「過敏性肺炎」「薬剤性肺炎」

※当院ではシックハウス症候群および化学物質過敏症の診察は行っておりませんのでご注意ください。

受診の流れ

完全予約制(要紹介状)

医療機関からの紹介状をご用意いただき、「コールセンター」から事前にご予約された方のみご受診頂けます。

ご自分のアレルギーについて何科を受診すればよいかわからない方は、まず「アレルギーセンター」の受付スタッフにおたずねください。

- コールセンター 045-628-6786 平日 9:00〜16:00 土曜日10:00〜13:00

- 横浜市立みなと赤十字病院(代表) 045-628-6100(代表) 平日 9:00〜16:00

医師紹介

アレルギーセンター長/アレルギー内科部長

橋場 容子(はしば ようこ)

専門分野

- 気管支喘息

- アナフィラキシー

- 食物アレルギー

- 薬物アレルギー

経歴

- 出身大学:福島県立医科大学

- 医師免許取得年:1997年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本アレルギー学会アレルギー専門医・指導医(内科)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医

- 日本呼吸器学会呼吸器専門医

- 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医

アレルギーセンター副センター長/小児科部長/アレルギー小児科部長

磯崎 淳(いそざき あつし)

専門分野

- 喘息

- アレルギー

- 感染症

経歴

- 出身大学:防衛医科大学

- 医師免許取得年:1998年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本専門医機構認定小児科専門医・指導医

- 日本アレルギー学会アレルギー専門医・指導医(小児科)

- 日本感染症学会感染症専門医・指導医

- 日本喘息学会喘息専門医

- ICD制度協議会認定ICD(インフェクションコントロールドクター)

アレルギー小児科副部長

小張 真吾(こばり しんご)

専門分野

- 小児科一般

- アレルギー

経歴

- 出身大学:横浜市立大学

- 医師免許取得年:2008年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本専門医機構認定小児科専門医・指導医

- 日本アレルギー学会アレルギー専門医(小児科)

- NCPRプロバイダー

アレルギー内科医師

石橋 春奈(いしばし はるな)

専門分野

- アレルギー科一般

- 呼吸器内科

経歴

- 出身大学:東京科学大学

- 医師免許取得年:2013年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本内科学会総合内科専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

診療科紹介

アレルギー内科

診療内容

16歳以上のアレルギー疾患(気管支ぜん息・咳ぜん息、長引く咳、アナフィラキシー、食物アレルギー、薬物アレルギー、ハチアレルギーなど)の診断、治療を行っています。

気管支ぜん息・咳ぜん息については、呼吸機能検査、気道抵抗検査、呼気中一酸化窒素の測定等の専門的な検査を行って、診断と加療をしています。ピークフローメーターやぜん息日誌による自己管理、遠隔管理医療ARMS(Asthma Realtime Monitoring System)によるアドバイスをしています。

ぜん息治療の主軸となる吸入薬については、デバイスの多様性や複雑さにより、正しく吸入できていない方もいらっしゃるため、徹底した吸入確認、吸入指導を行い、正しい方法で行えるようにしています。

吸入手技、服薬アドヒアランス、合併症の治療などが正しく行われていても、ぜん息コントロールが不十分な重症ぜん息患者さんには生物学的製剤を検討します。

ダニアレルギー、スギ花粉症の免疫療法を行っています。

救急部と連携を取りアナフィラキシーの初期対応を行い、その後のアナフィラキシーの原因検索、アドレナリン自己注射(エピペン®)の処方、生活指導などの長期管理をしています。食物、薬物アレルギーの原因検索も行っております。

主な対象疾患

気管支ぜん息・咳ぜん息、長引く咳(慢性咳嗽)、アスピリン喘息、副鼻腔炎合併ぜん息、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(真菌症)、アナフィラキシー、食物アレルギー、薬物アレルギー、ハチアレルギー、など

※当院では、シックハウス症候群および化学物質過敏症の診察は行っておりませんのでご注意ください。

気管支喘息

気管支ぜん息は、慢性的な気道の炎症によって、咳が出たり、気道が狭くなってゼーゼーヒューヒューという音(喘鳴)がしたり、息が苦しくなったりする病気です。症状が軽くても、きちんと治療をせずに放置すると、気道が硬く厚くなり狭い状態のまま戻らなくなって(リモデリング)しまい、呼吸機能が低下が起こります。 気道の状態を知る検査としては、呼吸機能検査、呼吸抵抗検査、呼気一酸化窒素測定検査などがあります。 治療は、慢性炎症を抑え、症状が出ないようにコントロールしていくことになります。この炎症には吸入ステロイド薬が効果があります。吸入ステロイド薬を主軸に、気管支拡張薬や内服薬を併用する場合もあります。この吸入薬を正しく使い有効な吸入ができているか、医師の指示を守れているかが非常に重要になります。十分な治療が行われてもコントロールがつかない重症ぜん息の患者さんには生物学的製剤を使うこともあります。

食物アレルギー/薬物アレルギー/アナフィラキシー

大人に多い食物アレルギーは、「小麦」「エビやカニなどの甲殻類」「果物」「魚についている寄生虫アニサキス」です。即時型のタイプ(即時型で全身症状をきたす重症なものがアナフィラキシー)、口腔アレルギー症候群という口腔内症状のみでるタイプ、食物依存性運動誘発アナフィラキシーという原因食物摂取後の運動や入浴などで誘発されるタイプ、があります。 薬物アレルギーは、抗生剤や解熱鎮痛剤など様々な薬剤で起こり得ますが、副作用との違いに注意しましょう。 アナフィラキシーをきたした場合には、再発予防のために原因検索が重要となります。またアドレナリン自己注射(エピペン®)の携帯をしておくことも大切です。

アレルギー小児科

診療内容

アレルギー小児科では、中学生までのお子さんを対象に、総合的なアレルギー疾患の診断・治療を行っています。また、学校や幼稚園・保育所、学童保育施設などの研修支援、こどものアレルギー疾患に関する相談など、啓蒙・教育活ども広く行っています。

主な対象疾患

こどもの気管支喘息をはじめとした長引く咳嗽の診断と治療、経口負荷試験や栄養指導を含む食物アレルギー、スキンケア指導を含むアトピー性皮膚炎ではガイドラインに基づく的確な治療を行うとともに、重症例では生物学的製剤の投与を行っています。また、スギ花粉症やダニによるアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法や慢性蕁麻疹の診断や管理も行っています。

こどものぜん息

気管支喘息はゼイゼイ・ヒューヒューといった喘鳴や突然の呼吸困難を繰り返す疾患です。こどものぜん息は軽症化かつ減少傾向にありますが、診断が曖昧であったり適切な管理・治療がなされていなかったりするお子さんも散見されます。また、長引く咳の原因がぜん息であることは、往々にしてみられます。当科では、正しい診断と重症度判定に基づく適切な管理・治療を実施。ぜん息への病態理解、お子さんに合わせた薬剤の選択、吸入手技の個別指導を行っています。また、年長児では呼吸機能検査や呼気一酸化窒素濃度測定などを用い、客観的な診断、管理の一助としています。

こどもの食物アレルギー

食物アレルギーには様々な病型がありますが、こどもで多く見られるのが即時型です。原因となる食物を摂取して2~3時間以内に皮膚の発赤や掻痒、蕁麻疹などが出現し、さらに咳や嘔吐・や腹痛なども伴うことがあります。重症ですと、喘鳴や呼吸困難、繰り返す嘔吐・強い腹痛などが出現するアナフィラキシーがあり、血圧低下や意識障害を伴い、生命にかかわる状態になることもあり得るのがアナフィラキシーショックです。当科では、正しい診断に基づき必要最小限の除去を目指しつつ、積極的な食物経口負荷試験を実施し、食べられるようになることを目指しています。また、アドレナリン自己注射薬(エピペン®)も適応に合わせ積極的に処方し、処方に際しては個別指導を行っています。

こどものアトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、他に明らかな皮膚の病気でない、痒い湿疹がよくなったり悪くなったりを繰り返す皮膚の病気です。まずは、皮膚の炎症を抑えるように適切な強さのステロイド外用薬を適切な期間使用し、改善すれば徐々に減量しつつ、他の外用薬や保湿剤に変更しながら、ステロイド外用薬をなるべく使用しなくても良好な皮膚の状態を維持できるような治療を目指します。また、近年はステロイド以外のアトピー性皮膚炎に有効な外用薬も、子どもに使用できるようになりました。当科では、適切な外用薬の選択にあわせ、スキンケアや外用薬の塗り方などの個別指導を実施し、すべすべお肌の維持を目指します。

こどものスギ花粉症

スギ花粉症は国民病であり、成人でも多くの患者さんがいらっしゃいますが、現在は小学生の約半数がスギ花粉症とのアンケート結果もあり、平均発症年齢は5-6歳と言われています。当科では血液検査による評価の他、内服以外にも点眼薬や点鼻薬による症状改善を実施。舌下免疫療法によるスギ花粉症の根本的治療にも取り組んでいます。

※2024年現在、スギ舌下免疫療法は製薬会社の事情で新規処方ができなくなっております。開始希望の方は適宜お問い合わせください。

こどもの花粉‐食物アレルギー症候群

花粉-食物アレルギー症候群は食物アレルギーの一種類ですが、花粉症に罹患している年長児が生の果物などを食べると口がかゆくなる症状が典型的で、近年急速に増加しています。ハンノキ(シラカンバ)花粉症によるバラ科(桃やリンゴ、イチゴなど)果物に対する症状や、スギ花粉症によるトマトに対する症状などが有名です。残念ながら今のところ効果的な治療法は判明していませんが、もしも症状が疑われた場合は一度ご相談ください。

膠原病リウマチ内科(リウマチ科)

診療内容

免疫・アレルギー疾患のうち膠原病といわれる下記疾患の診療にあたっています。

主な対象疾患

関節リウマチ、全身性エリテマトーデス(SLE)、強皮症、結節性多発動脈炎、多発性筋炎・皮膚筋炎といった古典的膠原病といわれるものの他、混合性結合組織病(MCTD)、シェーグレン症候群、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎、高安動脈炎、巨細胞性動脈炎、IgA血管炎、ベーチェット病、成人スティル病、リウマチ性多発筋痛症、好酸球性筋膜炎、など。

またこれらの疾患では、発症時に原因不明の発熱や関節の腫れが持続することが多いため、そのような症状を持つ方の原因精査も行っています。

関節リウマチ

関節リウマチは、多くの関節が腫れて痛くなる病気です。症状が出る関節は主に小さな関節、つまり手指や足趾の関節です。関節以外に症状が出る場合もあります。原因は今のところ不明です。血液検査では、CRPや血液沈降速度といった炎症反応を表す項目が異常となったり、リウマトイド因子(RF)や抗CCP抗体といった自己抗体が陽性となったりします。 適切な治療をしなければ、関節が壊れてうまく動かなくなり、物が持てなくなったり、歩けなくなったりしますが、近年、メトトレキサートや生物学的製剤といった効果のある薬が使えるようになり、関節の腫れや痛みをなくして、関節が壊れないようにすることを目標とした治療ができるようになりました。ただ、壊れた関節をもとに戻すことはできないので、病気を早く見つけて、早く治療をすることが大事です。

全身性エリテマトーデス

全身性エリテマトーデスの英語名を直訳すると全身性後半狼瘡となります。皮膚にできた発疹が狼の咬み痕に似ていることから命名されました。しかし、皮膚以外にも、関節や肺、腎臓、中枢神経などの臓器に症状が出現し、これら臓器の症状が入院の契機となることが多いのです。出産可能年齢に発症することが多いため、女性ホルモンの関与が示唆されますが、はっきりした原因は今のところ不明です。血液検査では、自己の成分と反応する抗体(自己抗体)である抗核抗体や抗DNA抗体、抗Sm抗体が検出されます。 治療は寛解や低疾患活動性を目標に行います。治療薬は、副腎皮質ステロイドと免疫抑制剤、ヒドロキシクロロキンが主体となりますが、最近B細胞を活性化する因子やⅠ型インターフェロンという分子の働きを抑える生物学的製剤が使用可能となりました。治療薬の進歩により、副腎皮質ステロイドの減量さらには終了を目標にできることが増えています。

皮膚科

診療内容

皮膚の様子から正確な診断をすることは皮膚科医にしかできません。皮膚および毛髪・爪の異常は基本的に全て皮膚科で扱います。アレルギーが関与する疾患については、原因物質の検索をアレルギーセンターの他科と協力して実施します。新薬の治験を積極的に行っており、多くの患者さんに参加いただいています。

主な対象疾患

蕁麻疹・アトピー性皮膚炎・接触皮膚炎などいわゆるアレルギー性疾患、天疱瘡・類天疱瘡など自己免疫性疾患、エリテマトーデス・強皮症・皮膚筋炎など皮膚症状のある膠原病、尋常性乾癬・膿疱性乾癬・掌蹠膿疱症などの炎症性角化症。接触アレルギー、金属アレルギー、光線過敏症、薬剤アレルギーの検査が可能です。

アトピー性皮膚炎

技術の進歩により分子標的薬と呼ばれる薬が開発され、重症例でも治療が出来るようになりました。デュピクセント®を初めとする生物学的製剤やオルミエント®などのJAK阻害薬をもちいた治療を行う一方で、最終的には通院せずに市販のスキンケア製品のみで維持できることを目指し、旧来の生活指導や保湿剤の外用を重視しています。2週間程度軟膏処置の練習のために入院していただくこともあります。院内学級が併設されており学童の皆さんの入院治療にも対応できます。アトピー性皮膚炎の治療薬の開発治験は多数実施していますので、基準に合致していれば、ご参加いただけるかも知れません。

難治性蕁麻疹

蕁麻疹はアレルギー機序で発症する頻度は高くありませんが、疑わしい場合にはアレルギー科や小児科と協力して検査を実施します。重症例ではゾレア®やデュピクセント®の投与を行います。

接触皮膚炎・金属アレルギー

パッチテストを実施しますが、近年では温暖化の影響で夏季には正確な結果が得られません。お急ぎの場合は入院で検査をします。酸化チタンのパッチテストは検査薬は市販されていませんので、研究用試薬で実施します。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

診療内容

耳鼻咽喉科疾患全般にわたり診療を行っています。

アレルギーが関与する疾患に対する治療としては、薬物療法に加え、好酸球性副鼻腔炎を含む慢性副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎等に対する内視鏡下鼻・副鼻腔手術、粘膜下下鼻甲介切除術、レーザー治療、好酸球性中耳炎に対する治療等を行っています。

また、舌下免疫療法をアレルギー内科と連携して行っています。

アレルギー性鼻炎、難治性・再発性の好酸球性副鼻腔炎に対する生物学的製剤(ゾレア®、デュピクセント®、ヌーカラ®)治療も行っています。

主な対象疾患

通年性アレルギー性鼻炎、季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)、肥厚性鼻炎、好酸球性副鼻腔炎、好酸球性中耳炎、口腔アレルギー症候群、など。

アレルギー性鼻炎

鼻粘膜でアレルギー反応が起こることで、発作性反復性のくしゃみ・水様性鼻汁・鼻づまりを生じる疾患です。ハウスダストやダニなどによる通年性アレルギー性鼻炎と、季節性アレルギー性鼻炎に分けられます。季節性のなかでスギ花粉が原因のものをスギ花粉症とよびます。 アレルギー性鼻炎の有病率は約40%で国民病とされます。 治療はまずマスクなどにより原因物質を回避します。症状が改善しない場合はガイドラインに準じて抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬・ステロイド点鼻薬などを併用し治療を行います。薬物療法のほかに、生物学的製剤や舌下免疫療法、レーザー治療、手術もあります。

好酸球性副鼻腔炎

2000年初頭から報告されるようになった難治性の副鼻腔炎です。アレルギー反応によって、副鼻腔粘膜の炎症・浮腫が生じ、年長な鼻漏や鼻づまり、嗅覚障害などの症状をきたします。鼻の中にしばしば多発性の鼻茸(はなたけ)が存在します。成人で発症することが多く、下気道病変とくに気管支ぜん息との合併が多くみられます。ぜん息を合併されている方は、発作時に鼻症状も併せて悪化することがよくみられます。副鼻腔炎の改善によって気管支ぜん息の改善がみられることも報告されています。 抗アレルギー薬の内服やステロイドホルモンの点鼻・内服治療を行いますが、効果が不十分な場合には内視鏡を用いた副鼻腔手術を行います。ただし再発例が多くみられるため、手術後も保存的な治療の継続が必要です。

好酸球性中耳炎

40~60歳代に発症し女性に多く見られます。一般に、「耳が詰まった感じ」や「耳鳴り」の不快感が強いとされます。中耳粘膜にアレルギー性反応が起こることで、非常に粘稠(ニカワ状と表現されます)の耳漏や聴力低下を来す疾患です。中耳炎による炎症が継続していることによって通常よりも早いペースで難聴が進行し、突然聾になることがあります。 気管支ぜん息との合併が多くみられ、ぜん息発作時に耳症状も併せて悪化することがよくみられます。 一般に手術治療は推奨されておらず、保存的な治療となります。治療の中心はステロイドであり、内服をしたり中耳(鼓膜の奥)に」注射で投与することがあります。また多くの場合、アレルギー炎症を抑える目的に抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬を併用します。

眼科

診療内容

アレルギー性結膜炎、アレルギー性眼瞼炎などアレルギーに関わる眼科症状を診察しています。アトピー性皮膚炎、気管支ぜん息、鼻炎などのアレルギー疾患に付随する眼症状に対して、他科と連携を取りながら対応が可能です。

花粉症など、眼症状に対しては予防的に抗アレルギー点眼薬の処方が可能です。

主な対象疾患

アレルギー性結膜炎、アレルギー性眼瞼炎、アトピー性眼瞼炎、など

アレルギー性結膜炎

アレルギー性結膜炎は眼科のアレルギー疾患のほとんどをしめます。Ⅰ型アレルギー反応が関与する結膜疾患の総称です。その重症度によって下記の5つに分類されます。 アレルギー結膜炎季節性、通年性、アトピー性角結膜炎、春季カタル、巨大乳頭性結膜炎、です。 一般にアレルギー性結膜炎といわれるものは増殖性変化のみられないもので、季節性のものは花粉症に代表される植物の花粉などで起こるアレルギー症状のひとつです。通年性のものは、ハウスダスト、動物の毛などによって起こります。どちらも症状は同じで、かゆみを伴う結膜炎であり、点眼治療によって症状をおさえます。原因を調べて除去することも重要です。最近は多種の点眼剤があり、個々人によって組み合わせて治療します。 アトピー性角結膜炎とはアトピー性皮膚炎に伴う角結膜炎、眼瞼炎です。眼瞼炎が重症化することもあり、アトピー性皮膚炎の治療とともに内服薬、点眼薬、眼軟膏で加療します。新薬が出ておりステロイド薬以外にも選択肢が増えています。 アレルギー性結膜炎のなかで重症化し増殖性変化を伴うものを、春季カタル、巨大乳頭性結膜炎と分類します。他のアレルギー疾患(ぜん息など)を伴うことも多く、また最近ではコンタクトレンズの使用により悪化することもあります。増殖化した場合は積極的に点眼加療を行い、症状によっては手術で加療する場合もあります。

呼吸器内科

診療内容

呼吸器疾患全般にわたり診療を行っています。

気管支鏡検査、局所麻酔下胸腔鏡検査、エコーガイド下生検、CTガイド下生検、血管造影検査、核医学検査など、呼吸器疾患の診断のために必要な種々の検査が行える体制を整えています。

また、呼吸器外科、放射線科、緩和ケア科との連携を図り、集学的治療を行っています。

主な対象疾患

多い疾患は、呼吸器感染症、肺癌、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎、呼吸器疾患を合併している気管支ぜん息、など。呼吸器アレルギー疾患として、好酸球性肺炎、過敏性肺炎、薬剤誘起性肺炎、など。

過敏性肺炎

過敏性肺炎とは、抗原(アレルギーの原因となる物質)の反復吸入によって起こるアレルギー性肺炎です。抗原として、真菌(カビ)、鳥の排泄物などの物質が知られています。症状として、発熱、咳、呼吸困難などがみられ、胸のレントゲン写真では、広範囲にスリガラス様の印影がみられます。 急性のものと慢性のものがあり、多くは抗原から離れることにより回復しますが、慢性になると抗原から離れても病変と症状が続き、進行することがあります。重症となった患者では、ステロイド薬の投与が行われます。

好酸球性肺炎

好酸球性肺炎とは、血液中の好酸球(白血球の一種)が増加し、胸のレントゲン写真で異常な影がみられる疾患です。 いくつかの病型に分類されていますが、頻度が多い病型は慢性好酸球性肺炎と呼ばれる疾患です。この疾患は、中年の女性に多く、発熱、咳、全身倦怠感などの症状が出現し、慢性に経過します。胸のレントゲン写真では、左右の肺の外側に影がみられることが多いと言われています。治療としてステロイド薬がよく効きますが、再発もみられます。

薬剤性肺炎

薬剤性肺炎とは、薬剤が原因で肺に炎症が起きる疾患です。 原因となる薬剤は、抗菌薬、抗がん剤、漢方薬など色々な薬剤が知られています。症状として発熱、咳、呼吸困難などがみられ、胸のレントゲン写真では多数の粒状の影、広範囲のスリガラス様の陰影など色々な影が見られ、一般的な肺炎と区別がつきにくい影の場合もあります。 原因となる薬剤を中止すれば多くのケースで良くなりますが、中には重症化して亡くなるケースもあります。原因となる薬剤を中止しても良くならないケースや重症化したケースではステロイド薬の投与が必要となります。

外来担当医表・休診表

| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アレルギー科 | 午前 | 新患・予約外 | 石橋 春奈 | 橋場 容子 | 石橋 春奈 | ●古家 正 | 石橋 春奈 | 紹介状必須・事前予約制 ★奇数週 ●偶数週 |

| 再診 | 橋場 容子 石橋 春奈 |

橋場 容子 石橋 春奈 |

橋場 容子 石橋 春奈 |

橋場 容子 古家 正 |

石橋 春奈 | – | ||

| 気道過敏性検査 (アストグラフ) |

– | – | – | – | – | – | ||

| 午後 | 再診 | 橋場 容子 石橋 春奈 |

橋場 容子 石橋 春奈 |

橋場 容子 石橋 春奈 |

古家 正 | – | – | |

| 検査及び特殊外来 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | – | ||

| View39外来 | 交代制 | – | – | – | – | – | ||

| 小児科 アレルギー外来 |

磯崎 淳 | 磯崎 淳 | – | – | – | – | ||

| 皮膚科 アレルギー外来 |

– | – | – | – | 渡邊 憲 | – |

診療科

アレルギー科

午前

月

新患・予約外

石橋 春奈

再診

橋場 容子

石橋 春奈

気道過敏性検査

(アストグラフ)

–

火

新患・予約外

橋場 容子

再診

橋場 容子

石橋 春奈

気道過敏性検査

(アストグラフ)

–

水

新患・予約外

石橋 春奈

再診

橋場 容子

石橋 春奈

気道過敏性検査

(アストグラフ)

–

木

新患・予約外

●古家 正

再診

橋場 容子

古家 正

気道過敏性検査

(アストグラフ)

–

金

新患・予約外

石橋 春奈

再診

石橋 春奈

気道過敏性検査

(アストグラフ)

–

備考

新患・予約外

紹介状必須・事前予約制

★奇数週

●偶数週

再診

–

気道過敏性検査

(アストグラフ)

–

午後

月

再診

橋場 容子

石橋 春奈

検査及び特殊外来

交代制

View39外来

交代制

小児科

アレルギー外来

磯崎 淳

皮膚科

アレルギー外来

–

火

再診

橋場 容子

石橋 春奈

検査及び特殊外来

交代制

View39外来

–

小児科

アレルギー外来

磯崎 淳

皮膚科

アレルギー外来

–

水

再診

橋場 容子

石橋 春奈

検査及び特殊外来

交代制

View39外来

–

小児科

アレルギー外来

–

皮膚科

アレルギー外来

–

木

再診

古家 正

検査及び特殊外来

交代制

View39外来

–

小児科

アレルギー外来

–

皮膚科

アレルギー外来

–

金

再診

–

検査及び特殊外来

交代制

View39外来

–

小児科

アレルギー外来

–

皮膚科

アレルギー外来

渡邊 憲

備考

再診

–

検査及び特殊外来

–

View39外来

–

小児科

アレルギー外来

–

皮膚科

アレルギー外来

–

小児アレルギーエデュケーター・アレルギー疾患療養指導士について

当センターでは、多職種協働で、アレルギー患者さんの診療・治療にあたっています。

小児アレルギーエデュケーターとアレルギー疾患療養指導士が在籍しています。

いずれも、医師の診断や説明の後に、患者や家族に病気についてわかりやすく説明したりセルフケアの技術を伝達する役割を担っています。

ぜん息治療で使用する吸入器の正しい使用方法、アトピー性皮膚炎治療でのスキンケアの方法、軟膏の適切な塗り方の説明、食物アレルギー治療での除去食の作り方、注意事項、アドレナリン自己注射器(エピペン®)の使用方法などを、丁寧に説明をします。

アレルギー疾患は、患者さん自身が正しく薬を使ったり、環境整備を整えたり、自己管理が非常に重要です。疑問点や不明点はぜひご相談ください。

日本小児臨床アレルギー学会が認定する小児アレルギーエデュケーターとは、専門知識と指導技術をもってアレルギーをもつ患者さんを指導をさせていただく医療従事者(看護師、薬剤師、管理栄養士)です。

日本アレルギー疾患療養指導士認定機構が認定するアレルギー疾患療養指導士は、アレルギー診療の専門知識と技量を備え、医師と協同して適正なアレルギー診療・患者指導を行う医療従事者(看護師、薬剤師、管理栄養士)です。

粉塵・花粉・気象ネットワーク(EARTH)

アレルギー情報リンク

院内のフロア情報に関しての詳細はこちら