Department of Gastroenterology

消化器内科

- TOP

消化器内科

消化器内科(肝胆膵内科・消化管内科)について

消化器内科は、胃、腸、肝臓、胆嚢、膵臓などの消化器系疾患の診断と治療を専門としています。

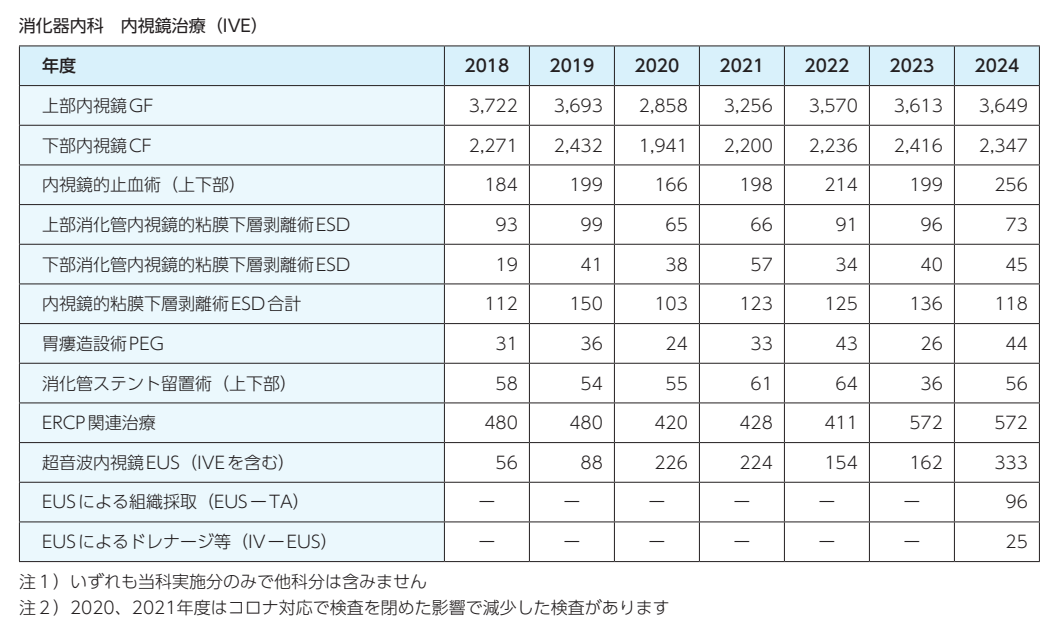

当科の特徴は、内視鏡などの最新設備を使用した低侵襲検査および治療です。特に早期消化管にたいするESDによる内視鏡治療、肝臓癌にたいするカテーテル治療を含めた集学的治療、胆膵腫瘍にたいするEUSを用いたインターベンションに力をいれております。

また、地域における急性期病院の消化器専門医として、症状にお困りの患者さまへ迅速かつ専門的な対応を提供できるよう常に心がけています。

治療について

ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)とは 内視鏡を用いて癌のある部分の粘膜下層までを剥離し、一括切除する方法です。食道、胃、十二指腸、大腸の早期消化管癌が対象となります。 近年では外科手術と比較してもESDによる手術割合が非常に増えており、当院でも早期癌にたいし積極的にESDをお行い、根治をめざしています。

医師紹介

消化器内科部長/肝・胆・膵内科部長/内視鏡治療部長

先田 信哉(さきた しんや)

専門分野

- 消化器(肝胆膵)

経歴

- 出身大学:東京医科歯科大学(東京科学大学)

- 医師免許取得年:1991年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本肝臓学会認定肝臓専門医・暫定指導医

- 日本消化器病学会消化器病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医

- 日本赤十字社臨床研修指導医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

- 東京科学大学医学部臨床教授

- 医学博士

消化管内科部長

吉野 耕平(よしの こうへい)

専門分野

- 内視鏡診断・治療

- 消化器一般

経歴

- 出身大学:札幌医科大学

- 医師免許取得年:2005年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本消化器病学会消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修終了

医長

浅川 剛人(あさかわ たけひと)

専門分野

- 消化器内科一般

経歴

- 出身大学:東京医科歯科大学(東京医科大学)

- 医師免許取得年:2011年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本消化器病学会消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会内視鏡専門医

- 日本肝臓学会認定肝臓専門医

- 日本内科学会認定内科医

- 日本周産期・新生児医学会NCPR(Aコース)修了

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

- 日本医師会認定産業医

- 医学博士

医長

伊東 詩織(いとう しおり)

専門分野

- 消化器内科一般

経歴

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本内科学会認定内科医

- 日本消化器病学会消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

- 日本肝臓学会認定肝臓専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修終了

医師

榊 一臣(さかき かずおみ)

専門分野

- 消化器内科一般

経歴

- 出身大学:東北大学

- 医師免許取得年:2014年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本内科学会認定内科医・指導医

- 日本消化器病学会消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

- 日本肝臓学会認定肝臓専門医

- 日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

医師

松本 浩明(まつもと ひろあき)

専門分野

- 消化器内科一般

経歴

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

- 日本消化器病学会消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

- 日本肝臓学会認定肝臓専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

医師

原 英展(はら ひでのぶ)

専門分野

- 消化器内科

- 肝胆膵内科

経歴

- 出身大学:大分大学

- 医師免許取得年:2015年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本内科学会認定内科医

- 日本消化器病学会消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

- 日本肝臓学会認定肝臓専門医

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- 日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医

- 米国消化器内視鏡学会(ASGE)国際会員

- 臨床研修指導医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

- 医学博士

医師

芦川 智久(あしかわ ともひさ)

専門分野

- 消化器内科一般

経歴

- 出身大学:獨協医科大学

- 医師免許取得年:2019年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本専門医機構認定内科専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

医師

藤井 亮輔(ふじい りょうすけ)

医師

山本 晴二郎(やまもと はるじろう)

医師

勝又 理沙(かつまた りさ)

医師

邉田 陽子(へんた ようこ)

医師

小野寺 啓(おのでら けい)

医師

石井 ひかり(いしい ひかり)

医師

吉永 あみ(よしなが あみ)

外来担当医表・休診表

| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 消化器内科 | 午前 | 新患・予約外 | 浅川 剛人 榊 一臣 |

吉野 耕平 藤井 亮輔 |

先田 信哉 松本 浩明 |

山本 晴二郎 芦川 智久 |

伊東 詩織 原 英展 |

– |

| 再診(予約) | ★先田 信哉 伊東 詩織 |

原 英展 山本 晴二郎 |

浅川 剛人 芦川 智久 |

松本 浩明 藤井 亮輔 |

吉野 耕平 榊 一臣 |

★紹介患者のみ | ||

| 午後 | 再診 | – | – | – | – | – | – | |

| 専門外来 | – | – | – | ★肝臓専門外来 | – | ★紹介患者のみ |

診療科

消化器内科

午前

月

新患・予約外

浅川 剛人

榊 一臣

再診(予約)

★先田 信哉

伊東 詩織

火

新患・予約外

吉野 耕平

藤井 亮輔

再診(予約)

原 英展

山本 晴二郎

水

新患・予約外

先田 信哉

松本 浩明

再診(予約)

浅川 剛人

芦川 智久

木

新患・予約外

山本 晴二郎

芦川 智久

再診(予約)

松本 浩明

藤井 亮輔

金

新患・予約外

伊東 詩織

原 英展

再診(予約)

吉野 耕平

榊 一臣

備考

新患・予約外

–

再診(予約)

★紹介患者のみ

午後

月

再診

–

専門外来

–

火

再診

–

専門外来

–

水

再診

–

専門外来

–

木

再診

–

専門外来

★肝臓専門外来

金

再診

–

専門外来

–

備考

再診

–

専門外来

★紹介患者のみ

消化器内科

3月25日(水)松本休診

診療実績

病気を知る

肝臓がん

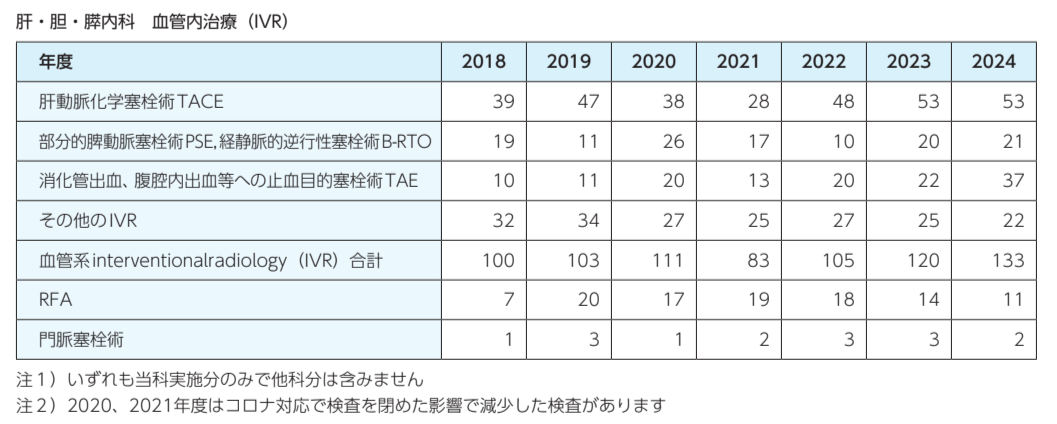

肝臓がんは外科切除以外にラジオ波焼灼術、カテーテルによる肝動脈化学塞栓術などの局所治療と複合免疫療法や分子標的薬といった全身に投与する治療があり、当科ではいくつかを組み合わせて患者様ごとにあった最適の治療を提供しております。

門脈圧亢進症

胃や腸などの消化管から肝臓へ流入する門脈という重要な血管があります。肝硬変では肝臓が硬くなる結果、血液が肝臓に入りにくくなり逆流する現象がおきます。これを門脈圧亢進症と呼び、この結果消化管に静脈の瘤ができやすくなります。この瘤は大きくなると大変危険で破裂すると命にもかかわるため治療が必要です。また通常とは異なる血液の流れのため本来肝臓で解毒されるべき有毒物質が解毒されずに全身を回り意識障害を誘発することもあります。当科ではこれらに対して、カテーテル治療や内視鏡治療などの低侵襲治療を積極的に行っております。

膵がん

当科では専門知識を活かし膵臓がんに対する診断・治療を提供しています。膵臓がんは早期発見が難しい病気ですが、当院では超音波内視鏡検査を用いて切除可能な早期膵臓がんの発見を行っています。超音波内視鏡では通常の画像検査では発見が難しい早期膵臓がんの検出が可能です。超音波内視鏡のみで診断が困難な場合は、胆管や膵管に内視鏡的アプローチを行い早期に診断し、治療を開始できるよう努めています。早期診断を行い、外科切除可能な場合は、当院外科とも連携を行い治療を実施。また、膵臓がんにより、黄疸や肝障害、吐き気などに対する内視鏡治療も適応を判断し、患者さんごとの最適な治療を提供します。 さらに、個々の患者様に最適な治療を提供するために、進行具合や患者様の体調に応じて薬物療法を実施。最新の治療薬を組み合わせた治療を提供し、治療効果を最大限に引き出します。当院では遺伝子検査も積極的に行っており、遺伝的要因に基づいた個別化医療にも力を入れています。それにより、難治性癌である膵臓がんに対する最適な治療方針を立てることが可能です。 膵臓がんに対する診断・治療は、早期発見・早期治療が鍵となります。膵臓がんに関してご心配な方や、詳しい情報を知りたい方は、ぜひ当院へご相談ください。

胆道がん

当科では専門知識を活かし、胆道がんに対する診断・治療を提供しています。胆道がんは早期に症状が現れにくい病気ですが、当院ではCT検査などの従来の画像診断に加えて、超音波内視鏡検査を用いて早期胆道がんの発見に努めています。超音波内視鏡では、通常の画像検査では発見が難しい胆道がんの早期病変を検出することが可能です。超音波内視鏡のみで診断が難しい場合は、胆管に内視鏡的アプローチを行い、早期診断と治療を目指します。また、早期診断を行い、外科的切除が可能な場合には、当院の外科チームと連携して治療を実施。胆道がんにより、黄疸や肝機能障害が現れる場合は、内視鏡的胆道ドレナージが必要となることが多く、胆道がんの部位によって複雑な内視鏡処置が必要となることがあります。従来の内視鏡治療に加えて、超音波内視鏡を用いた胆道ドレナージ術を併用することで、患者さんごとの最適な治療を提供します。 さらに、患者様に最適な治療を提供するため、胆道がんの進行具合や体調に応じた薬物療法も積極的に実施。最新の治療薬を用いた個別化治療を提供し、治療効果を最大限に引き出すことを目指しています。当院では遺伝子検査も実施しており、遺伝的要因に基づく個別化医療にも力を入れています。これにより、胆道がんに対する最適な治療方針を立てることが可能です。 胆道がんに対する診断・治療は早期発見と早期治療が非常に重要です。胆道がんに関する不安やご質問がある方は、ぜひ当院にご相談ください。

消化管がん

食道・胃・十二指腸・小腸・大腸といった食物の通り道を消化管といいます。消化管の癌はそれぞれ発生した部位により名称がきまります。それぞれの発生部位により癌の特徴は異なりますが、一般的に消化管癌は表面の粘膜に癌が発生し、進行することにより癌が根を張っていき(浸潤)、周囲のリンパ節や離れた臓器へ転移をしてきます。癌の進行度によって治療法は異なり、早期の消化管癌に対しては前述のESDを用いた内視鏡治療を行い、進行がんに対しては手術や化学療法を実施。近年では免疫チェックポイントを用いた化学療法も広く使用できるようになってきており、効果が期待されています。消化器内科では主に癌の発見・診断、内視鏡治療(ESD)、化学療法を担当しています。食道胃外科・大腸外科と協力し患者様ひとりひとりの病態や全身状態にとって最適な治療方針を立てています。

院内のフロア情報に関しての詳細はこちら