Department of Emergency

救急部

救急部について

救急部では「断らない救急」を目標に、一人でも多くの救急患者を受け入れられるように心がけています。他の医療機関からの救急患者の紹介も含め救急車を積極的に受け入れ、各診療科と協力・連携して速やかな専門治療・高度医療を提供し、安心して医療が受けられる地域の基幹病院の役割を果たします。

また災害拠点病院として、平時より患者受入や災害チーム派遣などの訓練を通じ、発災時には速やかな対応が行うことが可能です。これらの救急部の診療・活動は、他の多くの医療従事者および地域の医療機関や行政機関との協力・連携が必要であり、顔の見える関係づくりを心がけています。さらに、院内外の医療従事者に対する教育活動にも積極的に取り組み、人材育成を通して地域における救急医療の普及に貢献します。

治療について

当院の救急外来では、小児科や産婦人科疾患などを除き、基本的には救急医が診察を行い、暫定的な診断および応急処置を実施することで、その後専門診療科での根本治療に結びつけるようにしています。他院での入院・通院治療が望ましいと判断した場合、速やかな紹介・転院搬送を実施。教育研修病院であるため研修医も診療を行いますが、必ず救急医による確認を実施。 これまでの当院の実績から、救急外来を救急車で受診した患者の約2/3は入院の必要がないと判断されています。時間外の救急外来では、実施できる検査が限られており、致死的な疾患や重症度の高い疾患を念頭に診療を行うため、救急外来における診断はあくまで暫定的なものであり、その後の精査を要する場合があることをご了承ください。

医師紹介

副院長/救命救急センター長

武居 哲洋(たけい てつひろ)

専門分野

- 集中治療全般

- 敗血症

- 神経集中治療

- ER型救急

経歴

- 出身大学:東京科学大学

- 医師免許取得年:1993年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本集中治療医学会集中治療専門医

- 日本専門医機構認定救急科専門医・指導医

- 日本専門医機構認定麻酔科専門医

- 麻酔科標榜医

- 日本病院会医療安全管理者

- 東京科学大学臨床教授

- 藤田医科大学客員教授

救急部長

中山 祐介(なかやま ゆうすけ)

専門分野

- 外傷

- 災害

経歴

- 出身大学:自治医科大学

- 医師免許取得年:1999年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本専門医機構認定救急科専門医・指導医

- 日本内科学会認定内科医

- 日本救急医学会ICLS-WSディレクター・JATECコースインストラクター

- 日本救急医学会JMECCインストラクター

- 日本DMAT隊員(統括)

- 日本DMATインストラクター

- 神奈川県災害医療コーディネーター

- 横浜市災害医療アドバイザー

- 医学博士

副部長

吉田 剛(よしだ たけし)

専門分野

- 救急一般

- 災害

経歴

- 出身大学:神戸大学

- 医師免許取得年:2001年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本専門医機構認定救急科専門医

- 日本外科学会外科専門医

- 日本DMAT隊員

- 日本DMAT統括保持者

- 第2回医師臨床研修指導医講習会

医長

高橋 哲也(たかはし てつや)

専門分野

- 緊急IVR

- 外傷

経歴

- 出身大学:新潟大学

- 医師免許取得年:2005年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本専門医機構認定救急科専門医・指導医

- 日本内科学会認定内科医

- 日本救急医学会ICLS-WSインストラクター・JATECコースインストラクター

- 日本集中治療医学会集中治療専門医

- 日本外傷学会外傷専門医・評議員

- 日本専門医機構認定認定JMECCインストラクター

- 日本IVR学会IVR専門医

- 日本脈管学会認定脈管専門医・指導医

- 医学博士

医長

河野 裕嗣(こうの ひろつぐ)

専門分野

- 救急

経歴

- 出身大学:筑波大学

- 医師免許取得年:2012年

- 専門医・認定医・指導医(資格):

- 日本救急医学会救急科専門医

医師

中村 圭孝(なかむら よしたか)

医師

八代 和(やしろ なごみ)

医師

荒木 隆宏(あらき たかひろ)

医師

野上 眞太郎(のがみ しんたろう)

医師

大貫 紗良(おおぬき さら)

医師

加藤 智章(かとう ともあき)

医師

三戸 哲朗(みと てつろう)

医師

日高 朋美(ひだか ともみ)

医師

清水 吹紀(しみず いぶき)

医師

竹原 与優(たけはら あゆ)

医師

樋口 舞香(ひぐち まいか)

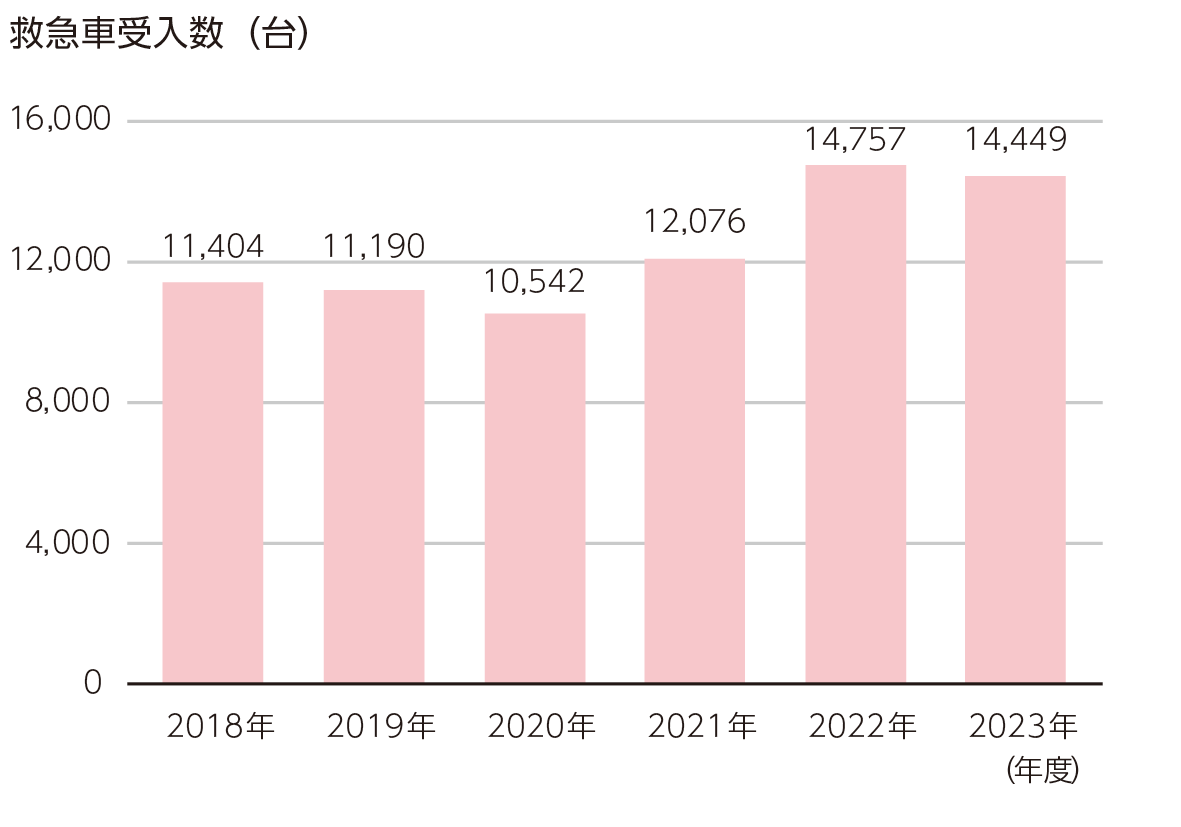

診療実績

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 総患者数(人) | 21,537 | 20,262 | 16,038 | 17,935 | 20,908 | 21,614 |

| 入院数(人) | 5,506 | 5,164 | 4,787 | 5,138 | 5,604 | 6,021 |

| 入院率(%) | 25.6 | 25.5 | 29.8 | 28.6 | 26.8 | 27.9 |

| 救急車受入数(台) | 11,404 | 11,190 | 10,542 | 12,076 | 14,757 | 14,449 |

| 応需率(%) | 97.8 | 98.8 | 98.0 | 90.6 | 89.7 | 94.6 |

| 入院数(人) | 3,949 | 3,739 | 3,721 | 4,116 | 4,579 | 4,923 |

| 入院率(%) | 34.6 | 33.4 | 35.3 | 34.1 | 31 | 34.1 |

病気を知る

熱中症

熱中症は暑い環境にいる、もしくは暑い環境にいたために体調不良を来した身体の障害であり、軽いものはめまいやふらつきなどの症状を認めることがある一方で、時には重度の意識障害や臓器障害から死に至ることもあります。 身体の中心部の体温が上昇することで起きる臓器障害と、大量の発汗で水分と電解質が失われ、高度の脱水から起きる臓器障害が病気の主体であることから、十分な体の冷却としっかりとした水分補給が重要です。 体温の上昇は気温だけでなく、湿度の上昇なども関与してくるので、気温や湿度などを考慮した「暑さ指数」を参考にして外出を控えたり、クーラーの使用なども予防に繋がります。また失われた水分だけでなく、塩分などの補給も同時に行う必要があり、経口補水液やスポーツドリンクなどをしっかりと摂取することも予防につながっていきます。 このように、熱中症はしっかりとした事前準備と対策を講じることで、十分に予防・回避できる疾患なので、夏場などは特に、身の回りの環境や水分摂取の状況などをこまめにチェックしてください。

その他

救急医療にかかる当院の体制について

当院では医療機関における医師業務のタスクシフトの観点から、消防で勤務歴のある救急救命士を複数名採用し救急業務の補助を行なっています。また、増加の一途にある救急車の要請を断らないためにも、必ずしも高度急性期医療機関への入院が必要でないと判断された患者を早期に連携医療機関へ転院搬送しています。 地域全体の医療の円滑な提供のためにも、ご理解ご協力をお願いいたします。

院内のフロア情報に関しての詳細はこちら