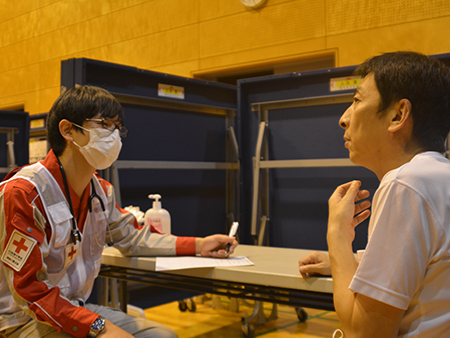

活動内容 ACTIVITIES

赤十字医療救護班を9個班常設しており、新潟県中越地震、中越沖地震、

東日本大震災などでは救護班とこころのケアとして職員を派遣しました。

これまでの活動実績 RESULTS

東日本大震災

当院は発災から2時間後にDMAT隊(隊員5名)が福島県立医科大学病院に、また4時間後には、赤十字救護班1班(班員7名)が石巻に向け出動し救護活動を行いました。

支援は長期にわたり、発災直後から7月末まで、救護班、石巻赤十字病院の応援のため助産師、ER看護師、心のケア班の派遣を含めると、96名の職員が福島県、宮城県、岩手県で活動しました。

茨城県常総市水害

平成27年9月9日から11日にかけて関東地方および東北地方で発生した豪雨災害。当院は9月16日~9月20日に救護班として茨城県の常総市で救護を行いました。主な活動は救護所での診察業務でした。多くの方が避難しているところだったので体調不良や、けがの手当てをする方が来られていました。自然災害はいつ起こるかわからないので、常に準備が必要です。

熊本地震

平成28年4月14日の熊本地震では2班の救護班が活動しました。空路が断たれていたため、海路、陸路を使って現地に行き救護を行いました。

羽田空港飛行機火災

平成28年5月27日の羽田空港で起こった航空機の火災では救護所を立ち上げ、救護に当たりました。

北海道胆振東部地震

平成30年9月10日~14日に北海道胆振東部地震の救護に行きました。 活動は主に救護所のアセスメントで、医療支援はすでに落ち着き、生活支援のニーズへの対応が必要な状況であり、 避難者の方とともに生活する意識を持って支援しました。

台風15号被害における救護活動

2019年10月13日~10月16日までの4日間、千葉県で地域アセスメントを中心に活動しました。

救護員としての赤十字看護師養成 MESSAGE

1.救護員としての赤十字看護師養成(Step1) -必要な研修と登録・派遣について-

日本赤十字社法

28条 日本赤十字社は、救護業務に従事させるために必要な者(救護員)を常時確保しておけなければならない。

29条 救護員を確保するために、必要があるときは、医師、看護師その他の特殊技術者を養成しなければならない。

平成11年4月 副社長通知(平成14年改正)

看護教育施設を卒業した者については、日本赤十字社の医療施設等に看護師として3年以上勤務し、一定の救護教育と訓練を受けた者を「赤十字看護師」として救護員の登録を行うこと。

| 入職時 | 新卒看護師 | 4月 「新規採用職員基礎研修Ⅰ」(支部) |

|---|---|---|

| 既卒看護師 | 6月 「新規採用職員基礎研修Ⅱ」(支部) | |

| ※ ⅠもⅡも同じ単元内容 ※ 既卒採用者は翌年の基礎研修Ⅱを受講する。 |

||

| レベルⅡを目指す者 (既卒者含む) 受講時期は、部署管理者と要相談 |

支部研修または院内研修 「救護員としての赤十字看護師養成研修」 (支部または院内どちらかの研修を受講する) |

|---|

| レベルⅢを目指す者 (既卒者含む) レベルⅠ・Ⅱでも受講は可(受講時期は、部署管理者と要相談) |

赤十字救急法 (救急員養成講習まで受講する) |

|---|

救護員としての赤十字看護師に登録 |

|---|

常備救護班の一員として選抜※原則、災害救護訓練参加救護班の一員として活動後、常備救護班の一員として選抜する※こころのケア要員研修の受講を目指すことが望ましい |

|---|

こころのケア要員研修(支部) |

2.救護員としての赤十字看護師(Step2)-救護員登録後の流れ-

「救護員としての赤十字看護師」登録後は、3~5年に1回のフォローアップ研修を受講する(必須)。

救護員としての赤十字看護師に登録 |

|---|

救護員としての赤十字看護師フォローアップ研修 |

常備救護班の一員として選抜(2~3年更新)※院外の災害研修に参加※こころのケア要員研修修了 |

|---|

3.救護員としての赤十字看護師長研修(Step3)

看護管理者は、「救護員としての赤十字看護師」登録後、必要時フォローアップ研修を受講する。または、看護管理者は、こころのケア要員研修を受講する(こころのケア指導者研修の受講も可)。その後、可能であれば、幹部看護師研修センターの「赤十字科目Ⅱ」を受講する。

「救護員としての赤十字看護師」に登録済み看護管理者 |

|---|

②

①

こころのケア要員研修

こころのケア指導者研修(本社:不定期) |

②’

①’

救護員としての

|

③

(幹部看護師研修センター)赤十字科目Ⅱ受講 |

院外・院内救護訓練 TRAINING

目的

神奈川県内赤十字施設ならびに支部の救護要員が赤十字救護班の基本的な行動を周知徹底し、災害時における救護班の役割および行動を理解するとともに、実習を通して災害救護活動における現場対応能力の向上を目指す。1. 神奈川県支部救護班要員教育訓練(3日間)

1)訓練Ⅰ

講義(赤十字の災害救護・災害救護活動の実際・こころのケア)

実習(災害時の通信手段・トリアージ)

2)訓練Ⅱ

実施訓練:非常食炊飯・天幕設営・救護所設営・資器材取扱い・

基礎行動訓練等、総合訓練を1泊2日で行う。

3)参加:横浜市立みなと赤十字病院、秦野赤十字病院、津久井赤十字病院

ライトセンター・血液センター 他

2. 羽田空港総合訓練

空港周辺(直近海上)で発生した航空機事故を想定し、事故発生時における救護および救護医療活動を迅速かつ適切に実施するための訓練を行っています。

3. 八都県市訓練 横浜会場・川崎会場

1年に1度、防災の日に合わせ、南関東地域を震源とするM7.9規模の地震を想定し、八都県市の関係部門との合同訓練を行っています。

4. 海上保安庁との合同訓練

第三管区海上保安保安部・横浜海上保安部や羽田航空基地・羽田特殊救難基地・海上自衛隊、横浜水上警察、横浜消防署、日本赤十字社神奈川県支部・郵船クルーズ(株)等と連携した大型旅客船事案対応訓練等を行います。

5. 院内総合防災訓練

当院は、日本赤十字社の使命である災害救護活動を積極的に実践し、また、神奈川県災害医療拠点病院、神奈川DMAT指定病院としての役割を十分に発揮して被災者の救護活動を行うことが求められています。

職員が一丸となり病院の機能を最大限に発揮して救護活動を展開し、関係機関と連携を取りながら活動できるよう災害への対応能力向上を目的に、毎年12月に大規模な総合防災訓練を行っています。